La Soci�t� des �tudes Romantiques

et Dix-neuvi�mistes (SERD) a d�cid� de choisir comme th�me de r�flexion pour

son prochain Congr�s International (7-8-9-juin 2007) le th�me suivant :

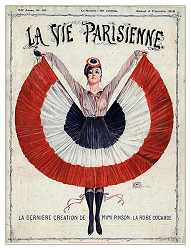

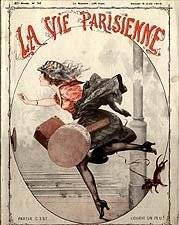

� La vie parisienne : un mythe, une langue, un style �. Il

s�agira d��tudier la construction, au cours du si�cle, d�un v�ritable mythe

moderne, d�une sorte d� � appellation contr�l�e � qui se met

progressivement en place � travers des titres devenus embl�matiques (La

Vie parisienne d�Offenbach en 1866, La Vie parisienne de Marcelin,

journal fond� en 1863 � Flaubert r�vait de faire un grand roman du Second

Empire en prenant ce journal comme � document � de base unique).

Ce mythe r�unit en faisceau les images

associ�es � un certain style de vie (la � mode � et ses nouvelles

tyrannies, la � l�g�ret� �, le � brillant �, le � nouveau �,

de nouveaux comportements sociaux, une nouvelle mondanit�, la naissance de

� l�homo festivus � � Ph. Muray), � un certain langage

(voir J.-R. Klein : Le Vocabulaire des m�urs de la vie parisienne

sous le Second Empire, 1976) li� � un certain style d� � esprit �

(voir la question de la � blague �, du � spirituel � �

� chic �, � scies � et � balan�oires � du jour),

et au d�veloppement d�une certaine presse qui promeut le potin et certaines

formes br�ves et � rapides � au rang de quasi stylistique unique

(comme on dit : � pens�e unique �).

Ce mythe se construit, contre certaines

traditions, � travers un ensemble de repr�sentations litt�raires et artistiques

originales qui passe par la promotion ou l�invention de nouveaux genres (souvent

suscit�s par la Presse, faisant directement ou indirectement , de L�Hermite

de la Chauss�e d�Antin � Bourget et � Charles Virma�tre, la peinture des

� m�urs du jour � : le � Tableau de Paris �, l�album

illustr�, la � chronique mondaine �, la � note sur Paris �

(Taine), � l��cho � ou la � lettre de Paris � (Delphine

Gay), le � roman de m�urs parisiennes � naturaliste (c�est le sous-titre

de plusieurs romans de Daudet, et un mod�le que vont d�cliner autrement Bourget et Proust),

la � litt�rature panoramique � du genre : Le Diable � Paris

ou le Paris-Guide de 1867 avec sa c�l�bre Pr�face de Hugo, le

vaudeville, la revue, la f�erie et l�op�rette, l�interview et le reportage,

la peinture de genre anecdotique, la parodie et la caricature.

D�construire ce mythe, c�est donc

�tudier, �videmment dans le prolongement du chantier de W. Benjamin, une n�buleuse

de clich�s (les petites femmes de Paris, la mode f�minine qui ne peut �tre

que parisienne, la � f�te parisienne � et � Paris est une f�te �,

� l�esprit de Paris �), une r�alit� historique et politique (la

France � r�volutionn�e � ressassant son origine traumatisante et

la � r�p�tant en farce � p�riodiquement, la � Commune de Paris �

opposant � urbains � et � ruraux �), et un ensemble de

types socioprofessionnels, caract�riels ou psychologiques ent�rin�s par la

caricature, les � Physiologies � de 1840, la peinture et la litt�rature :

le � bourgeois �, le � gamin de Paris �, le � clochard �,

la � grisette de 1830 �, la � Parisienne �, la � lorette �,

le � dandy �, le � fl�neur �, la � passante �,

la � grande actrice �, et, ce qui est nouveau, mythe dans le mythe,

hyperbole du mythe, � la Parisienne � � la grande porte de

l�Exposition universelle de 1900 est surmont�e d�une statue de � La Parisienne �.

Avec les mises en perspectives n�cessaires :

les classifications et �tiquetages des physiologies et de la litt�rature � analytique �

de 1830-1840 se brouillent peut-�tre avec les types mixtes de la fin-de-si�cle,

� hommes-femmes � et androgynes, � nymphettes � et � demi-vierges �,

d�class�(e)s et parvenu(e)s, m�t�ques et rastaquou�res de Paris-Cosmopolis.

Ce mythe repose sur une nouvelle

sociabilit� avec ses � organes et fonctions � (titre de la grande

publication de Maxime du Camp), ses lieux, sa g�ographie diff�rentielle (le

� salon �, � l�atelier �, le � cabaret �, le

� boulevard �, le th��tre, la Rive gauche et la Rive droite, le

caf� litt�raire, la � rue �, la banlieue), ses embl�mes et sa s�miotique

(mobilier urbain sp�cifique, blasons et enseignes, imageries populaires, affiches

publicitaires de Toulouse-Lautrec, Ch�ret et Mucha), ses d�bats, ses institutions

et rituels saisonniers sp�cifiques (l��lection � l�Acad�mie fran�aise, le

bal de l�Op�ra, le Salon annuel de peinture, les grands travaux urbains, les

� saisons � de la vill�giature, les enjeux des diverses expositions

universelles). Rastignac, Gavroche, Mimi Pinson, Monsieur Pipelet, Thomas

Vireloque, Monsieur Gogo, Monsieur Prudhomme, Sarah Bernhardt, la Traviata,

Offenbach, la Tour Eiffel, La Goulue et les tableaux de James Tissot ,de B�raud,

de Helleu, ou de Renoir sont les acteurs (tant�t positifs, tant�t ex�cr�s)

et les vecteurs qui participent, � leur place qu�il s�agira d��valuer, � l��laboration

de ce mythe.

Cette �valuation, objet du Congr�s,

se fera dans l��tude de l�interf�rence de plusieurs pratiques (les diff�rents

arts, les styles de la Mode, les styles du mobilier, les styles du parler

et du texte � la mode, les postures et id�es � chic �). Comme tous

les mythes, celui de � La vie parisienne � est � la fois r�ducteur

et mensonger (c�est sa dimension fictionnelle et fausse de faisceau de st�r�otypes),

et universel (c�est sa force et son efficacit�).

Les interventions pourront se regrouper

autour des rubriques suivantes :

1. Styles de vies : la mode

et les modes, les lieux et les rituels sociaux de la � modernit� �

et de la � nouveaut� �, les nouvelles figures de l� �rotisme et

de la mondanit� ; la � mise en exposition � et les � mises

en sc�ne � de la vie parisienne ; la naissance, contre la f�te politique,

contre la c�l�bration nationale, de l�homo festivus ;

2. Styles de textes : nouvelles

parlures, nouvelles �critures, nouvelles m�taphores (� la ville Lumi�re �,

etc.), nouveaux types de livres, nouvelles hi�rarchies de nouveaux genres

litt�raires (� petits � et � grands �) ; le si�cle

des albums et de la chronique, du potin et du roman de m�urs, du � Petit

Paris � et du fait-divers ;

3. Les arts et les nouvelles � imageries �

de/dans la vie parisienne ; l�� article de Paris � sous toutes

ses formes ;

4. Autres points de vue, r�actions,

et envers du d�cor : les dessous, les contraires, les coulisses, les

� myst�res �, les cuisines et les cauchemars de � La vie parisienne � :

Cosmopolis, Babylone et Futuropolis, la banlieue, la province et l��tranger ;

la vie parisienne vue de l��tranger ; la vie parisienne vue par les �crivains

catholiques (Veuillot, Les Odeurs de Paris) ; mythe et contre-mythes ;

5. Les copies et les contrefa�ons

de la � Vie parisienne � ;

6. � Vie parisienne � et

nouvelles valeurs esth�tiques : l��ph�m�re, l�artificiel, le saisonnier,

la primeur, l��clectisme, la vitesse, l�actuel, le contemporain, le moderne,

le nouveau, le festif.

7. Mondanit�(s) et cr�ation litt�raire.

Organisateurs du

Congr�s

M. Philippe

Hamon, Professeur �m�rite de

litt�rature fran�aise, Universit� Paris III � Sorbonne nouvelle, Pr�sident de la

Soci�t� des �tudes romantiques et dix-neuvi�mistes

([email protected])

M. Jos�-Luis

Diaz, Professeur de litt�rature

fran�aise, Universit� Paris 7 - Denis Diderot, Secr�taire g�n�ral et responsable

des colloques de la Soci�t� des �tudes romantiques et dix-neuvi�mistes

Les propositions

de communication seront re�ues jusqu�au 15 novembre

2006.

Comit�

scientifique

-

Mme Fr�d�rique Desbuissons, MCF d�Histoire de l�art, Universit� de Reims -

Champagne-Ardenne

-

Mme Fran�oise Gaillard, MCF de litt�rature fran�aise, Universit�

Paris 7 -Denis Diderot

-

M. Charles Grivel, Professeur �m�rite de litt�rature fran�aise,

Universit� de Manheim

-

M. Jean Lacoste, Philosophe et �crivain, traducteur et �diteur de

Walter Benjamin

-

-

M.

Bertrand Marchal, Professeur de litt�rature fran�aise, Universit� Paris

IV-Sorbonne

-

M. Max Milner, Professeur �m�rite de litt�rature fran�aise,

Universit� Paris III

-

M. Jean-Claude Yon, Professeur d�histoire, Universit� de

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelynes

![]()

![]() programme (1)

programme (1) ![]() programme (2)

programme (2)